「今回こそは、推しのあの上位賞を当てたい…!」

「オンラインくじって、本当に当たるの?当たりやすい時間とか、何かコツはないの?」

好きなキャラクターやアイドルの限定グッズが手に入るオンラインくじ。

スマートフォン一つで手軽に参加できるため、多くのファンにとって欠かせないイベントになっていますよね。

しかし、その手軽さとは裏腹に、何度挑戦してもうんともすんとも言わず、下位賞の山を築いてしまった経験、あなたにもありませんか?

「深夜に引くと当たりやすい」「販売開始直後が狙い目」といった噂を耳にするたび、藁にもすがる思いで試してみるけれど、結果はいつも同じ…。

そんな状況が続くと、「本当にこのくじ、当たりが入っているの?」と、運営に対する不信感すら芽生えてきます。

ご安心ください。この記事は、過去の私と同じように、オンラインくじの「沼」で悩み、悔しい思いをしてきたあなたのために書きました。

この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことを完全に理解できます。

- 「当たりやすい時間」という噂の科学的な真実

- あなたの当選確率を支配する、たった2種類の「確率の仕組み」

- あなたのお金と安心を守る「法律(景品表示法)」に関する知識

- オカルトに頼らず、当選確率を本質的に上げるための5つの具体的な戦略

- 二度と失敗しないための、信頼できるサービスの選び方

私は1人の「推し活」に励むファンとして、また、数えきれないほどのデータと自身の経験から、オンラインくじで「勝つ」ための論理的な方法論を導き出しました。

もう、運任せの不毛な戦いは終わりにしましょう。

この記事は、あなたの「推し活」を最大級に実りあるものにするための、最強の「攻略本」です。さ

あ、一緒に勝利への道を歩み始めましょう。

還元率120%は当たり前。勝つならDOPA。

スキマ時間にサクッと運試しならポケクロ。

ログボだけでガチャが引ける!?ポイント最強説のオリくじ。

| サイト名 |  | ||

|---|---|---|---|

| 価格 | 10円~ | 1円~ | 5円~ |

| 取扱オリパ | ポケカ ワンピ DB ヴァイス ユリオンアリーナ その他 | ポケカ ワンピ | ポケカ ワンピ ガンダム ヴァイス 遊戯王 |

| 支払い方法 | クレジット 銀行振込 PayPay ApplePay/GooglePay AmazonPay メルペイ コンビニ決済 | クレジット コンビニ決済 Google Pay / ApplePay | クレジット 銀行振込 コンビニ支払い PayPay メルペイ ペイディ amazon pay |

| 送料 | 完全無料 | 一律200円 | 一律300円 |

| 特徴 | SNSのフォロワー数が業界No1 | 還元率が高くアドが非常に出やすい | 新規会員登録するだけでパックかBOXが必ず当たる |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

【結論】オンラインくじに「当たりやすい時間」は基本的には存在しない

科学的・論理的根拠に基づくと、特定の時間帯に引くことでオンラインくじの当選確率が直接的に上がることはありません。

れが、あなたがまず受け入れるべき、少し残念かもしれませんが、最も重要な事実です。

しかし、なぜそのような噂が絶えないのか、そして当選確率に本質的に影響を与える「唯一の要因」が何なのかを理解することが、あなたの勝利への第一歩となります。

まず、なぜ「当たりやすい時間はない」と言い切れるのか。

その理由は、現代のオンラインくじの抽選システムにあります。オンラインくじの抽選は、あなたが「くじを引く」ボタンをタップした瞬間に、サーバー上でプログラムが自動的に行います。

このプログラムは、あらかじめ設定された確率に基づいて、完全にランダムに結果を出力します。そこには「深夜0時だから確率を2倍にしよう」とか「朝5時は人が少ないから当たりを出やすくしよう」といった、人間的な感情や時間帯に応じた変動は一切介在しません。

それは、24時間365日、常に同じルールで稼働し続ける、公平な自動販売機のようなものです。

では、なぜ「当たりやすい時間」の噂がこれほどまでに根強く存在するのでしょうか?

それは、人間の心理的な「バイアス(偏見や思い込み)」と、SNS時代の情報拡散の特性が大きく影響しています。

例えば、「深夜は利用者が少ないからライバルが減って当たりやすい」という噂。

これは一見、論理的に聞こえますが、抽選プログラムは他のプレイヤーの存在を認識していません。あなた一人が引こうが、100人が同時に引こうが、あなたのくじ1回あたりの当選確率は変わらないのです。

また、「販売開始直後が狙い目」という噂もあります。

これには一部、真実を含んでいますが、それは確率が上がるという意味ではありません。

後ほど詳しく解説する「BOXタイプ」のくじにおいて、販売開始直後であれば「上位賞がまだ確実に残っている」というだけの話です。

この記事の目的は、あなたをがっかりさせることではありません。

むしろ逆です。根拠のないオカルトに時間とお金を浪費するのをやめ、当選確率に本当に影響を与える要因、つまり「くじの仕組み」そのものを理解し、論理的な戦略を立てることで、あなたの貴重な投資を最大限に有効活用するお手伝いをすることです。

まずは、巷の噂に惑わされていた自分と決別し、冷静な分析の目を持つことから始めましょう。

【噂が広まるメカニズム(生存者バイアス)】

- 1000人がオンラインくじを引くイラスト。

- そのうち、深夜に引いたAさん(1人)がS賞に当選。「深夜に引いたら当たった!」とSNSで投稿する。

- 一方、深夜に引いて外れた他の99人や、他の時間帯に引いて外れた大多数(990人以上)は、わざわざ「外れた」とは投稿しない。

- 結果として、観測者からはAさんの「成功体験」だけが目に入り、「深夜=当たりやすい」という誤った認識が形成・拡散されていく様子を矢印で示す。

なぜ「深夜・早朝が当たりやすい」という噂が流れるのか?

巷で囁かれる「当たりやすい時間」の噂の正体は、統計的根拠のない心理的な思い込みや、一部の体験談が誇張されて広まったものであるケースがほとんどです。

人はランダムな事象の中に、何とかして法則性や意味を見出そうとする生き物。

その心理が、こうした都市伝説を生み出しているのです。

この噂が生まれる背景には、主に3つの心理的要因が考えられます。

- プラシーボ効果とコントロールの錯覚: 「深夜は当たりやすい」と信じて引くと、当たらなかった時よりも、当たった時の記憶が強く印象に残ります。

また、人は自分が何か特別な行動(=深夜に引く)をしたことで、偶然の結果をコントロールできたかのように感じたい、という欲求(コントロールの錯覚)を持っています。

これにより、「自分の戦略が功を奏した」と思い込みやすくなるのです。 - 生存者バイアス: これが最も強力な要因です。SNS、特にX(旧Twitter)を想像してください。

「深夜2時に引いたら、推しのS賞キターーー!」という歓喜の投稿は、多くの「いいね」やリツイートを集め、拡散されます。

しかし、その裏で同じ時間に引いて下位賞だった何百、何千という人々は、「はい、F賞でした」とはわざわざ投稿しません。

結果として、私たちの目には「成功者(生存者)」の声ばかりが届き、あたかも「深夜=成功しやすい」という法則があるかのように見えてしまうのです。

これは、戦場から生還した戦闘機を分析して「翼と胴体に装甲を厚くすればいい」と結論づけたが、本当に重要なのは「撃墜された戦闘機がどこを撃たれていたか(=エンジン)」だった、という話と全く同じ構造です。 - アポフェニア(パターン認識の錯覚): 人間の脳は、無関係な物事の間に意味のある関連性(パターン)を見出してしまう性質があります。

例えば、あなたがたまたま2回連続で水曜日に良い賞を引いたとします。

すると脳は、「水曜日は当たりやすい日だ」という仮説を自動的に生成してしまうのです。

これは、科学的根拠のない、単なる偶然の一致に過ぎません。

これらの心理的要因を理解すれば、「当たりやすい時間」の噂が、いかに非論理的であるかがお分かりいただけるでしょう。

噂に振り回されるのではなく、その裏にある人間の心理を理解することで、より冷静な判断が可能になります。

「販売開始直後」は本当に有利なのか?

「販売開始直後」が有利と言われるのは、上位賞がまだ確実に残っているため、当選の可能性がゼロではないという意味においてのみ真実です。

ただし、あなた自身の1回あたりの当選確率が上がるわけでは決してありません。

この違いを理解することが非常に重要です。

この噂が意味を持つのは、後ほど詳しく解説する「BOXタイプ」という形式のくじに限られます。

これは、例えば「総数100本の中に、S賞が1本、A賞が2本…」というように、景品の総数と各種別の数が最初から決まっているくじです。

宝くじの屋台で売られているスクラッチくじをイメージすると分かりやすいでしょう。

このタイプのくじでは、誰かがS賞を引いてしまえば、その瞬間からBOXの中にS賞は存在しなくなります。

つまり、販売終了間際になって「残り10本」となっていても、もしその時点ですでに上位賞が全て他の人に引かれてしまっていたら、あなたはどれだけお金を積んでも下位賞しか手に入れることができません。

その点、販売開始直後(例えば、販売開始から数分後)であれば、まだ誰も上位賞を引いていない可能性が極めて高いです。

そのため、「S賞やA賞を獲得できるチャンスが、まだ物理的に残されている」という意味で、販売開始直後は有利なタイミングと言えるのです。

しかし、ここで勘違いしてはいけません。

これは、あなたの「当選確率」が上がっているわけではないのです。総数100本、S賞1本のくじであれば、あなたが引く最初の1本のS賞当選確率は、販売開始直後であろうと1/100です。

これは、他の時間帯に引く(ただしS賞が残っている場合)のと同じ確率です。

結論として、「販売開始直後を狙う」という戦略は、「確率タイプ」のくじでは全く無意味であり、「BOXタイプ」のくじにおいては「上位賞が枯渇しているリスクを避ける」ための防御的な戦略と言えます。

確率を上げる攻めの戦略ではないことを、しっかりと認識しておきましょう。

結局、時間を気にすることは無意味なのか?

科学的・論理的な観点から言えば、当選確率を上げるという意味で時間を気にするのは無意味です。

しかし、くじという体験そのものを「楽しむためのおまじない」や「購入のきっかけ」として活用することまで否定されるべきではありません。

むしろ、上手に付き合うことで、あなたの「推し活」がより豊かになる側面もあります。

確率論で全てを割り切ってしまうのは、少し味気ないかもしれません。

結局のところ、オンラインくじはエンターテイメントなのです。

そして、エンターテイメントには「願掛け」や「ジンクス」といった、非論理的だけれども心を豊かにする要素がつきものです。

例えば、以下のような付き合い方はいかがでしょうか。

- 自分だけの「願掛け」として楽しむ:

あなたの「推し」の誕生日や、記念日の時間に引いてみる。

あるいは、あなた自身のラッキーナンバーである「7」にちなんで、毎晩7時7分に運試しをしてみる。

それで当たれば喜びは倍増しますし、当たらなくても「また次の記念日に挑戦しよう」と、次への楽しみが生まれます。

これは、当選確率とは別の次元で、くじ体験の価値を高める行為です。 - 無駄遣いを防ぐ「マイルール」作りに活用する:

オンラインくじの最も怖い点は、その手軽さゆえに、つい感情的になって何度も引いてしまう「沼」にハマることです。

そこで、「毎朝起きたら1回だけ」「仕事が終わったご褒美に1回だけ」というように、時間をトリガーにしたマイルールを設定するのです。

これにより、無計画な課金を防ぎ、健全な予算管理に繋がります。 - 購入のきっかけ(トリガー)にする:

「いつか引こう」と思っていると、結局買い逃して販売期間が終わってしまうことがあります。

「給料日の夜に引く」と決めておけば、買い忘れを防ぐことができます。

結論として、時間を気にすることが、当選確率を上げると「過信」するのは危険です。

それは、あなたを非合理的な判断に導き、結果的にお金を無駄にするリスクを高めます。

しかし、「楽しむためのおまじない」「自分を律するためのルール」として時間を活用するのは、非常に賢明で健全な付き合い方と言えるでしょう。

大切なのは、科学とオカルトの境界線を自分の中でしっかりと引いておくことです。

当たりやすさを左右する!オンラインくじの「確率」の仕組みを徹底解剖

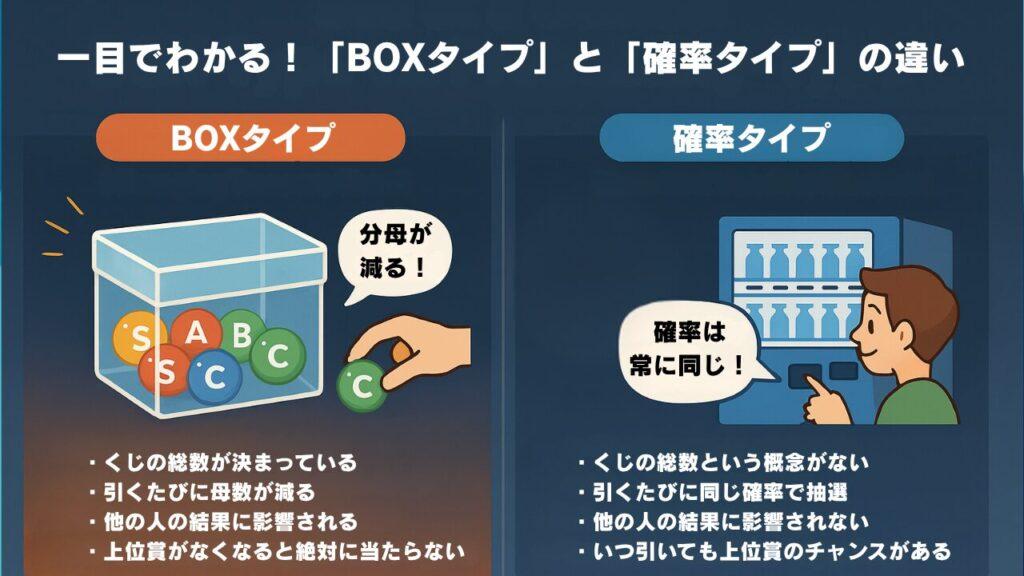

オンラインくじの当たりやすさを本質的に左右するのは、「BOXタイプ」か「確率タイプ」か、このたった2種類の抽選方式の違いを理解することです。

はっきり言って、当たりやすい時間を探すより100倍、いえ、1000倍重要です。この仕組みを理解せずして、オンラインくじで勝利することはあり得ません。

なぜなら、どちらのタイプかによって、あなたが取るべき戦略が全く異なってくるからです。

オンラインくじの世界は、一見するとどれも同じように見えますが、その水面下では全く異なるルールが働いています。

これから、その2つのルールを、誰にでも分かるように徹底的に解説します。

これは、くじの「総数」と「各賞の景品数」が最初から決まっている方式です。

例えば、「この箱の中には、くじが全部で100本入っています。そのうちS賞は1本、A賞は3本、B賞は10本…です」と宣言されているようなものです。

あなたが1本引けば、箱の中のくじは残り99本になります。

S賞が引かれれば、その箱から二度とS賞は出ません。現実の店舗で行われる「一番くじ」のオンライン版などが、この方式を採用していることが多いです。

こちらは、引くたびに「毎回同じ確率」で抽選が行われる方式です。

スマートフォンのゲームアプリの「ガチャ」を想像してください。

「S賞の当選確率は1%です」と定められている場合、あなたが引く1回目も、100回目も、1000回目も、常に1%の確率で抽選が行われます。

前の人が何回引こうが、何が当たろうが、あなたの次の抽選確率には一切影響しません。

何回引いても、抽選の母数が減ることはないのです。

この2つの違いを理解していますか?

もし「よく分からない」と感じたなら、それは今まであなたがオンラインくじで損をしてきた最大の原因かもしれません。

しかし、今日ここで完全に理解すれば、明日からのあなたは全く新しい、論理的な戦略家としてオンラインくじに臨むことができます。

【一目でわかる!「BOXタイプ」と「確率タイプ」の違い】

この図を見るだけでも、両者の戦略が全く異なるべきであることが直感的に理解できるはずです。

それでは、それぞれのタイプについて、さらに深く掘り下げていきましょう。

引くほど有利になる「BOXタイプ」の仕組み

BOXタイプのくじは、全体の総数が決まっているため、くじが引かれるほど分母(残りのくじ総数)が減り、お目当ての賞が残っていれば実質的な当選確率は変動(上昇)していきます。

これが、BOXタイプの最大の特徴であり、戦略を立てる上での面白さでもあります。

この仕組みを、具体的な数字で見てみましょう。ここに、以下のようなBOXタイプのオンラインくじがあるとします。

- くじ総数: 100本

- S賞: 1本

- A賞: 2本

- B賞: 10本

- C賞: 87本

あなたが販売開始直後に引く場合、S賞に当たる確率は 1/100 です。

では、他の誰かが20本引いて、その中にS賞とA賞が含まれていなかったらどうなるでしょう?

- 残りのくじ総数: 80本

- 残りのS賞: 1本

- 残りのA賞: 2本

この状況であなたが1本引いた場合、S賞に当たる確率は 1/80 に上昇します。

さらに、他の人がどんどん引いていき、残り10本になった時点で、まだS賞が残っていたら?

あなたのS賞当選確率は、なんと 1/10(10%) にまで跳ね上がります。

これは、最初の1/100と比べて10倍も当たりやすい状況です。

BOXタイプの最大のメリットは、このように「戦況」を読んで、確率が有利になったタイミングを狙い撃ちできる可能性がある点です。

他のプレイヤーがたくさん引いてくれればくれるほど、後の人が有利になる「ハイエナ」のような戦略が有効になる場合があります。

一方で、最大のデメリットは、その逆もまた然りであることです。

あなたが「勝負時だ!」と思ったタイミングで、すでに他の誰かがお目当ての上位賞を全て引き抜いてしまっているリスクが常に存在します。

残りくじが50本あっても、S賞が0本なら、あなたは永遠にS賞を引くことはできません。

この「上位賞の枯渇リスク」こそ、BOXタイプで最も警戒すべき点なのです。

いつ引いても同じ「確率タイプ」の仕組み

確率タイプのくじは、いわゆる「ガチャ」と同じ仕組みで、当選確率は常に一定です。

あなたの前の人が100回連続で外れようが、S賞を当てようが、あなたが次に引く一回の当選確率には一切、全く、微塵も影響しません。

この「独立事象」という概念を理解することが、確率タイプを攻略する上での絶対的な基礎となります。

「S賞の確率1%」という表記を見たとき、多くの人が陥りがちな誤解が2つあります。

- 「100回引けば、1回は当たるだろう」という誤解:

これは完全に間違いです。1回引いて当たる確率が1%ということは、外れる確率は99%です。

100回連続で外れる確率は、「0.99の100乗」で計算され、約36.6%にもなります。

つまり、100回引いても、3人に1人以上はS賞が1回も当たらないのです。

この事実は、国民生活センターも注意喚起を行っており、多くのユーザーが誤解しているポイントです。 - 「誰かが当たったから、しばらくは当たらないだろう」という誤解:

これも間違いです。確率は「リセット」されません。

サイコロを振って6が出たからといって、次に6が出る確率が低くならないのと同じです。

毎回の抽選は、完全に独立した事象なのです。

【引用・情報源の提示】

国民生活センターは、オンラインゲームのガチャに関する注意喚起の中で、「『100回引けば必ず当たる』と誤解し、多額のお金を使ってしまうケース」について言及しています。

確率1%を100回試行して1回以上当たる確率は約63.4%であり、決して100%ではないことを消費者は理解する必要があります。

確率タイプのメリットは、販売期間中であれば「いつでも上位賞を狙うチャンスがある」ことです。BOXタイプのように、他の人に当たりを独占されてしまう心配がありません。あなたが引きたいと思ったその時に、いつでも平等な確率で挑戦できます。

最大のデメリットは、その「青天井」のリスクです。運が悪ければ、本当に何百回、何千回と引いてもお目当ての景品が手に入らない可能性があります。これが、俗に言う「沼にハマる」という状態で、感情的になって課金を続けてしまうと、経済的に大きなダメージを負うことになります。確率タイプに挑む際は、このリスクを常に念頭に置かなければなりません。

あなたが引くくじはどっち?タイプの見分け方

あなたがこれから挑戦しようとしているオンラインくじが、BOXタイプなのか確率タイプなのか。これを正確に見分ける能力は、今後のあなたの勝敗を分ける最も重要なスキルです。

幸い、多くのまっとうな運営サイトでは、そのヒントが販売ページに記載されています。

見分けるためのチェックポイントは、主に以下の3点です。

販売ページや商品詳細ページに、「残り98点」や「くじ総数:100点」といった、全体の数や残り数を示す表記があれば、それはBOXタイプである可能性が極めて高いです。

これは、くじの母数が有限であることを示唆しています。

特に、リアルタイムで残り数が減っていく表示がある場合は、ほぼ確実にBOXタイプと判断して良いでしょう。

景品一覧の横に、S賞「1%」、A賞「3%」、B賞「10%」…というように、パーセンテージのみが記載されている場合、それは確率タイプである可能性が高いです。

これは、1回ごとの抽選確率を示しており、総数という概念がないことを意味します。

もし販売ページだけでは判断がつかない場合、必ず「よくある質問」や「利用規約」といったページを確認しましょう。

「抽選方法について」といった項目に、「在庫数に応じて当選確率が変動します」と書かれていればBOXタイプ、「都度、表記の確率にて抽選します」と書かれていれば確率タイプです。

ここに記載がない、あるいは曖昧な場合は、そのサービスの信頼性自体を疑うべきかもしれません。

私の経験上、大手企業が運営する有名なキャラクターくじのオンライン版は「BOXタイプ」が多く、新興のサービスやアプリ連動のものは「確率タイプ」が多い傾向にあります。

しかし、これはあくまで傾向です。思い込みで判断せず、毎回必ず、あなた自身の目で上記のポイントを確認する癖をつけてください。

その一手間が、あなたを不毛な敗北から救うことになるのです。

【知らないと損】オンラインくじの「確率表記」と法律(景品表示法)の関係

オンラインくじの確率表記は、単なる目安ではありません。

それは、私たち消費者を不当な表示から守るための「景品表示法」という法律と深く関連しています。

この法律の基本を理解することは、あなたが悪質なサービスに騙されず、信頼できるプラットフォームで安心して楽しむための「最強の盾」となります。

ここで重要なのは、有料オンラインくじに適用されるのは、主に広告や確率の「表示」を規制するルールであり、景品そのものの豪華さを制限するルール(景品規制)とは異なるということです。

少し堅い話に聞こえるかもしれませんが、あなたのお金と権利を守るために非常に重要なので、ぜひお付き合いください。

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、簡単に言えば、事業者が商品やサービスの品質、価格、その他の取引条件について、実際よりも著しく良いものであると偽って表示したり、消費者が誤解するような大げさな表示をしたりすることを禁止する法律です。

オンラインくじやガチャの世界では、特に「優良誤認表示」が問題となります。

これは、景品の内容や当選確率について、実際よりも著しく有利であるかのように見せかける行為です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 本当は0.1%しか当たらないS賞を「当選確率1%」と偽って表示する。

- 絶対に当たらない「当たり」が、あたかも当たるかのように表示する(いわゆる「空ガチャ」問題)。

- 「今だけS賞確率2倍!」と謳いながら、実際には確率は変わっていない。

こうした不当な表示が行われると、私たちはそれを信じてお金を払い、結果的に不利益を被ることになります。

景品表示法は、こうした事態を防ぎ、公正な取引の場を確保するための重要なルールなのです。

消費者庁のウェブサイトでは、景品表示法について「消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る」ための法律であると説明されています。

オンラインサービスにおける不当な表示も、当然この法律の規制対象となります。

あなたがくじを引く際、確率表記を注意深く見ることは、単に戦略を立てるためだけではありません。

その表記が明確で、誠実であるかを確認することは、その運営事業者が法律を遵守し、ユーザーを大切にしている「信頼の証」を見極める行為でもあるのです。

不透明な表記のサービスからは、自ら距離を置く。それが、賢い消費者の自己防衛術です。

景品表示法とは?なぜ重要なのか

景品表示法とは、一言でいえば「事業者のウソや大げさな広告表示から、私たち消費者を守るための法律」です。

この法律があるおかげで、私たちは商品やサービスを選ぶ際に、表示されている情報を信頼し、安心して買い物をすることができます。

オンラインくじも、例外ではありません。

景品表示法が規制する不当な表示には、大きく分けて2つの種類があります。

商品やサービスの内容が、実際のものよりも「すごく良いもの」だと誤解させる表示です。

オンラインくじで言えば、「このキャラクターは、このくじでしか手に入らない超限定品!」と謳っていたのに、後から普通に一般販売された、といったケースがこれに当たります。

もちろん、前述した確率の偽装は、この優良誤認表示の典型例です。

商品やサービスの価格などの取引条件が、実際よりも「すごくお得」だと誤解させる表示です。

「今だけ半額!」と表示しているのに、実際にはずっとその価格で販売している「二重価格表示」などがこれに該当します。

オンラインくじでいえば、「10回引くと1回無料!」と書いてあるのに、非常に複雑で達成困難な条件が隠されている、といったケースが考えられます。

なぜこの法律が重要なのでしょうか? もし景品表示法がなければ、事業者は言ったもの勝ちになってしまいます。

「S賞確率50%!」と嘘の表示をしてユーザーからお金を集め、実際には誰も当たらない、といった詐欺的な行為が横行するかもしれません。

それでは、安心してオンラインくじを楽しむことなどできませんよね。

景品表示法は、事業者に「正直であれ」と義務付けることで、市場の公正さを保ち、私たち消費者が不利益を被らないように守ってくれているのです。

ですから、私たちがサービスの表示を厳しい目でチェックすることは、この法律を実効性のあるものにし、業界全体の健全化を促すことにも繋がる、非常に意義のある行為なのです。

ちなみに、景品表示法には、景品の価格の上限などを定める「景品規制」と、広告などの「表示」を規制するルールがあります。

消費者庁の見解では、私たちがお金を払って引くオンラインくじの景品は、取引の対象そのものであり、おまけとして付いてくる「景品類」には原則として該当しません。

つまり、オンラインくじで問題となるのは、景品が豪華すぎることではなく、「景品の当選確率や仕様について、消費者に誤解を与えるようなウソや大げさな表示をすること」なのです。

事業者が最も注意すべきは、表示の正確性であり、私たちが監視すべきも、まさにその点なのです。

「確率表記」は事業者の義務?

結論から言うと、現在の法律では、オンラインくじやガチャの確率を事業者が表示することは、直接的に「義務化」されているわけではありません。

しかし、業界の自主規制と景品表示法のリスクから、優良な事業者のほとんどが確率表示を自主的に行っているのが現状です。

法律で義務化されていないと聞くと、「え、じゃあ表示しなくてもいいの?」と不安に思うかもしれません。

しかし、そこには業界団体による自主的なルールが存在します。

例えば、日本の主要なゲーム会社が加盟する「一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)」は、オンラインゲームに関するガイドラインを定めています。

このガイドラインでは、有料で提供されるガチャについて、以下のいずれかの方法で確率を表示することが「推奨」されています。

- レア度ごと(例:SSR 1%、SR 5%、R 94%)に、その合計値を提供する。

- アイテムごと(例:S賞景品A 0.5%、S賞景品B 0.5%…)に、個別の確率を提供する。

これは法律ではありませんが、業界の主要プレイヤーが参加する「紳士協定」のようなものであり、多くの事業者がこのガイドラインに準拠しています。

では、なぜ事業者は自主的に確率を表示するのでしょうか?

それは、もし確率を表示せずに、ユーザーから「このガチャ、S賞の確率が異常に低いのではないか?」と疑われ、消費者庁の調査が入った場合、「優良誤認表示」と判断されるリスクがあるからです。

「ユーザーに誤解を与えない」という観点から、あらかじめ確率を明示しておく方が、事業者にとっても安全な防衛策となるのです。

したがって、私たちユーザーが取るべき態度は明確です。

有料のオンラインくじであるにもかかわらず、確率表記がサイトのどこにも見当たらないサービスは、業界のスタンダードから外れており、ユーザーに対する誠実さに欠ける可能性が高いと判断し、利用を避けるのが最も賢明な選択と言えます。

確率表記は、事業者の誠実さを測るリトマス試験紙なのです。

こんな表記は要注意!信頼できないサービスのサイン

景品表示法に抵触する可能性がある、あるいはユーザーに誤解を与えようとする意図が疑われる「要注意な表記」には、いくつかの共通したパターンがあります。

これらのサインを見抜く目を養うことで、あなたはトラブルを未然に防ぐことができます。

オンラインくじのサイトを訪れた際は、探偵になったつもりで、以下のポイントをチェックしてみてください。

「今だけ!S賞の当選確率が2倍に!」といったキャンペーンは非常に魅力的ですが、その根拠が不透明な場合は注意が必要です。

「元の確率が何%で、いつからいつまで2倍になるのか」が明確に記載されていますか?

もし、ただ「確率アップ!」と煽るだけで具体的な数値や期間が一切示されていない場合、それはユーザーの射幸心を不当に煽るための「有利誤認表示」にあたる可能性があります。

「当たりが出やすい!」と宣伝しているものの、その「当たり」が何を指すのかが曖昧なケースも要注意です。

ユーザーが期待するS賞やA賞ではなく、価値の低いC賞やD賞を「当たり」に含めて、全体の当選確率を高く見せかけている可能性があります。

景品一覧を見て、どの賞がどれくらいの価値を持つのか、冷静に判断する必要があります。

「10連ガチャでS賞1個確定!」といった、非常に強力なキャンペーン。

しかし、その 옆に※マークが付いていて、ページをスクロールした一番下に、小さな文字で「※本キャンペーンは、お一人様一回限り、かつ有償〇〇(高額な通貨)での購入に限ります」といった厳しい条件が書かれていることがあります。

これは、有利な部分だけを大きく見せ、不利な条件を意図的に分かりにくくする、悪質な手法の可能性があります。

これは最も警戒すべきサインです。前述の通り、優良な事業者は自主的に確率を表示します。

確率を意図的に隠している、あるいはサイトの非常に分かりにくい場所(例:利用規約のPDFファイルの最終ページなど)にしか記載していないサービスは、何かユーザーに知られたくないことがあるのではないか、と疑ってかかるべきです。

これらのサインを見つけたからといって、即座に違法であると断定できるわけではありません。

しかし、少なくとも「ユーザーフレンドリーではない」「誠実さに欠ける」サービスである可能性は高いと言えます。

私のポリシーは、「少しでも怪しいと感じたら、手を出さない」です。世の中には、誠実に運営されている楽しいオンラインくじがたくさんあります。

わざわざ、疑わしいサービスにあなたの大切なお金を使う必要はないのです。

当たりやすい時間より重要!当選確率を本質的に上げる5つの戦略

オカルトに頼るのではなく、確率の仕組みに基づいた論理的な戦略こそが、あなたの当選確率を本質的に引き上げる唯一にして最強の方法です。

これまで解説してきた「くじのタイプ」と「確率の仕組み」を理解したあなたなら、もう大丈夫。

ここでは、誰でも今日から実践できる、具体的で効果的な5つの戦略を伝授します。

当たりやすい時間を探すのをやめ、これからは「当たりやすい状況」を自ら作り出していくのです。

オンラインくじは、単なる運任せのギャンブルではありません。特にBOXタイプのくじは、情報戦の側面を持っています。

戦況を読み、適切なタイミングで、適切な量の資源(お金)を投入する。それはまるで、熟練の将軍が戦を指揮するかのようです。

これから紹介する5つの戦略は、私が数々のオンラインくじを分析し、また多くの「推し活」仲間たちの成功と失敗を見てきた中で、最も効果的だと確信しているものです。

- 戦略①:まず「くじのタイプ」を特定する – 全ての基本。これを間違えると、以降の戦略が全て無意味になる。

- 戦略②【BOXタイプ向け】:上位賞の残り数から「引き際」と「勝負時」を見極める – 最も知的な戦略。情報こそが武器になる。

- 戦略③【確率タイプ向け】:明確な「予算」と「目標」を設定する – 最も重要な守りの戦略。「沼」からあなたを救う命綱。

- 戦略④:狙いを一つに絞り「集中投資」する – 資源を最大効率で活かすための選択と集中の戦略。

- 戦略⑤:「天井(確定報酬)」が設定されているくじを選ぶ – 最悪の事態を回避するための、最も安全な戦略。

これらの戦略は、決して難しいものではありません。

しかし、感情的になりがちなオンラインくじの世界では、意識しないと忘れがちなことばかりです。

一つ一つを確実に実行することで、あなたの勝率は劇的に向上するはずです。さあ、具体的な戦術を見ていきましょう。

戦略①:まず「くじのタイプ」を特定する

あなたが取るべき全ての戦略の出発点、それは挑戦するくじが「BOXタイプ」か「確率タイプ」かを正確に特定することです。

なぜなら、前述の通り、両者ではゲームのルールが根本的に異なるからです。

サッカーの試合に、野球のルールで挑むような間違いを犯してはいけません。この最初のステップを確実に行うことが、勝利への絶対条件です。

- BOXタイプ: 残り数が有限。他のプレイヤーの結果があなたの確率に影響する。情報戦。

- 確率タイプ: 残り数は無限。あなたの運だけが頼り。独立事象。

この特定作業は、いわば戦場に出る前の偵察です。

敵の正体も分からずに突撃するのは、あまりにも無謀ですよね。では、どうやって特定するか。

第2章で解説した方法を、ここで再度、実践的なアクションとして確認します。

まずは、くじの販売ページをじっくりと観察します。「残り〇〇点」「総数〇〇点」といった表記はありませんか?

リアルタイムで数字が減っていくカウンターは設置されていますか?

もしあれば、それはBOXタイプです。逆に、景品ごとに「当選確率〇%」としか書かれていなければ、確率タイプです。

今、気になっているオンラインくじのページを開いてみてください。

そして、これらの表記がないか、探偵のように探してみましょう。

販売ページに明確な記載がない場合は、サイトのフッター(最下部)などにある「よくある質問」や「利用規約」のリンクをクリックします。

「抽選方法」といった項目を探し、「在庫数に応じて確率が変動する」といった趣旨の記載があればBOXタイプ、「表記された確率で都度抽選する」といった記載があれば確率タイプです。

公式情報だけでは不安な場合、X(旧Twitter)などで「(くじの名称) 確率」や「(サービス名) 仕組み」と検索してみるのも有効な手段です。他のユーザーが「このくじ、BOXタイプだから終盤が狙い目だね」といった投稿をしているかもしれません。ただし、これはあくまで非公式な情報なので、参考程度に留めましょう。

この「タイプ特定」という一手間を、面倒くさがらずに必ず行ってください。

私の経験上、オンラインくじで大敗する人の多くは、この基本を怠っています。

自分が挑むゲームのルールを理解する。それが、賢いプレイヤーになるための第一歩なのです。

戦略②【BOXタイプ向け】:上位賞の残り数から「引き際」と「勝負時」を見極める

BOXタイプのくじにおいて勝利の鍵を握るのは、「いつ引き、いつやめるか」の判断、すなわち「勝負時」と「引き際」の見極めです。

そして、その判断の唯一の材料となるのが、公開されている「くじ全体の残り数」と「お目当ての上位賞の残り数」という情報です。

この情報を駆使して、確率的に最も有利な瞬間を狙い撃ちしましょう。

この戦略は、リアルタイムで戦況を分析する、非常に知的でエキサイティングなものです。具体的な計算式は非常にシンプル。

現在の実質的な当選確率 = (お目当ての賞の残り数) ÷ (くじ全体の残り数)

例えば、あなたがS賞(残り1つ)を狙っているとします。

- 状況A: 全体残り80本 → S賞当選確率 = 1 ÷ 80 = 1.25%

- 状況B: 全体残り40本 → S賞当選確率 = 1 ÷ 40 = 2.5%

- 状況C: 全体残り10本 → S賞当選確率 = 1 ÷ 10 = 10%

状況AとCでは、S賞の当選確率に8倍もの差があります。

あなたは、どのタイミングで勝負をかけたいですか? 答えは明白ですよね。これが、「勝負時」を見極めるということです。

- 定期的に戦況を監視する:

お目当てのBOXタイプのくじが始まったら、すぐに飛びつくのではなく、定期的に販売ページを訪れて残り数と上位賞の状況をチェックします。

まるで、株価のチャートを眺める投資家のように。 - 自分なりの「勝負ライン」を決めておく:

「実質確率が5%を超えたら勝負する」「残り20本以下になったら参戦する」など、あらかじめ自分の中で基準を決めておきます。

これにより、感情的な判断を防ぎます。 - 「引き際」を徹底する:

これが最も重要かもしれません。

あなたが狙っているS賞とA賞の残り数が、両方とも「0」になったのを確認したら、たとえくじが残り50本あっても、あなたは即座にその場を立ち去らなければなりません。

それ以上引くのは、お金をドブに捨てるのと同じ行為です。

多くの人が、それまで投資した分を取り返そうと、この「引き際」を誤って傷口を広げてしまいます。

この戦略のポイントは、短期的な視点で一喜一憂しないことです。

常に全体の状況を俯瞰し、確率という客観的なデータに基づいて冷静に判断する。それができる者だけが、BOXタイプの戦いを制することができるのです。

戦略③【確率タイプ向け】:明確な「予算」と「目標」を設定する

青天井のリスクを伴う確率タイプのくじにおいて、最も重要かつ強力な戦略は、戦う前に「明確な予算」と「具体的な目標」を設定し、それを鉄の意志で守り抜くことです。

これは、あなたを経済的破綻、いわゆる「沼」から救うための、何よりも優先されるべき命綱です。攻撃は最大の防御と言いますが、確率タイプにおいては、防御こそが最大の攻撃なのです。

確率タイプの怖さは、その「もう一回引けば、次こそは当たるかもしれない」という強力な中毒性にあります。

1%の確率は、0%ではありません。だからこそ、希望を捨てきれずに、気づけば何万円も使ってしまっていた…という悲劇が後を絶たないのです。

そうならないために、あなたはくじを引く前に、自分自身と固い約束を交わさなければなりません。

- 「ここまで」という予算上限を具体的に決める:

「お財布が許す限り」といった曖昧な決め方ではダメです。

「今回は、1万円(〇〇回分)まで」と、具体的な金額や回数を、くじを引く前に決定します。そして、その上限に達したら、どんなに悔しくても、スマートフォンを置いてその場を離れる。このルールを絶対に破らないでください。

不安な方は、プリペイドカードを利用するなど、物理的にそれ以上使えない状況を作るのも有効です。 - 「ここまで取れたら勝ち」という目標の妥協ラインを設定する:

誰もがS賞を狙っています。しかし、現実は非情です。

そこで、「S賞が一番欲しいけど、A賞かB賞の推しが出た時点で、今回は勝ちとして撤退しよう」というように、目標のハードルを複数設定しておくのです。

これにより、S賞が出なかった場合でも、「まあ、B賞は取れたから良かった」と、納得して戦いを終えることができます。

「全か無か」の思考は、あなたを深追いさせ、破滅に導きます。 - 確率の現実を直視する:

確率計算サイトなどを利用して、「確率1%を300回引いても、S賞が1個も出ない確率は約5%もある(20人に1人はそうなる)」といった、厳しい現実を数値で確認しておくのも効果的です。

これは、あなたの過度な期待に冷や水を浴びせ、冷静さを保つのに役立ちます。

私の経験上、確率タイプで勝利している人は、運が良い人ではありません。

自己管理能力に長け、自分の定めたルールを厳格に守れる人です。感情的になったら、あなたの負け。常に冷静に、計画通りに行動する。それが確率タイプにおける唯一の必勝法なのです。

戦略④:狙いを一つに絞り「集中投資」する

あなたが限られた予算の中で当選確率を最大化したいのであれば、複数のくじに手を出す「分散投資」は悪手です。本当に欲しい景品があるくじを一つだけ選び、そこに予算を「集中投資」すること。

これが、資源(あなたのお金)を最も効率的に活かすための、極めて重要な戦略です。

特に「推し活」をしていると、同時期に複数の魅力的なオンラインくじが登場することがあります。

「A社の推しのアクスタも欲しいし、B社の描き下ろしイラストも捨てがたい…」その気持ち、痛いほど分かります。

しかし、ここで冷静にならなければなりません。

ここに、1万円の予算があるとします。

- 分散投資のケース:

Aくじ(1回500円)に5,000円(10回)、Bくじ(1回500円)に5,000円(10回)を投資する。 - 集中投資のケース:

本当に欲しいAくじに、1万円(20回)を全て投資する。

どちらのケースが、Aくじの上位賞を手に入れられる可能性が高いでしょうか?

答えは明白ですよね。集中投資のケースでは、試行回数が2倍になるため、Aくじに当選するチャンスも単純に2倍になります(※確率タイプの場合)。

この戦略が特に有効なのは、言うまでもなく「確率タイプ」のくじです。

試行回数を重ねることだけが、当選確率を上げる唯一の方法だからです。BOXタイプの場合でも、中途半端に引くだけでは戦況を有利に動かすことは難しく、やはりある程度の回数をまとめて引く方が効果的な場合が多いです。

- 「一番欲しい景品は何か?」を自問自答する:

複数の魅力的な選択肢がある場合、まずは冷静になって、「もし一つだけ願いが叶うなら、どれが一番欲しいか?」と自分に問いかけてください。

そして、その答えをあなたの「最優先ターゲット」に設定します。 - 他のくじは「見ない」勇気を持つ:

ターゲットを決めたら、他のくじの情報は意図的に遮断しましょう。

SNSのミュート機能などを活用するのも手です。「隣の芝生は青く見える」もので、他のくじの当選報告などを見てしまうと、あなたの決意が揺らいでしまいます。 - 浮いたお金は「次」のために貯めておく:

Bくじに使うはずだった5,000円は、無かったことにするのではなく、次の「本命」くじのために取っておきましょう。

これにより、次回の戦いをより有利に進めることができます。

選択と集中。これはビジネスの世界だけでなく、オンラインくじの世界でも通用する普遍的な戦略です。

あれもこれもと手を出すのではなく、あなたの「愛」と「予算」を、一点に集中させる勇気を持ちましょう。

戦略⑤:「天井(確定報酬)」が設定されているくじを選ぶ

際限なくお金を失う「沼」のリスクを完全に回避し、計画的に勝利を手にするための最も安全な戦略、それは「天井」システムが設定されているくじを選ぶことです。

「天井」とは、一定回数くじを引くと、その見返りとして必ず特定の景品(多くの場合、好きな上位賞を選べる権利)がもらえる、いわば救済措置のことです。

例えば、以下のようなシステムです。

この「100回」が、いわゆる天井です。このシステムがあるくじでは、最悪の事態、つまり「100回引いてもS賞が1個も当たらなかった」という状況になっても、最終的には必ずS賞を1つ手に入れることができます。

これは、特に高額な投資を覚悟しているユーザーにとって、絶大な安心材料となります。

【天井システムがあるくじを選ぶメリット】

- 損失額の上限が確定する:

天井が100回(1回500円なら5万円)に設定されている場合、あなたは「最悪でも5万円でS賞が1つ手に入る」という計算ができます。

これにより、青天井の恐怖から解放され、計画的な予算立てが可能になります。 - 精神的な安定が得られる:

「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という博打ではなく、「最悪のケース」が保証された投資としてくじに臨むことができます。

この精神的な安定は、冷静な判断を保つ上で非常に重要です。 - 事業者の誠実さの指標になる:

天井を設けている事業者は、ユーザーが過度に大きな損失を被らないように配慮している、良心的な運営である可能性が高いと言えます。

- くじを引く前に「天井」の有無を確認する:

販売ページやヘルプ項目をよく読み、「天井」「確定報酬」「交換セレクト」といったキーワードがないか探しましょう。 - 天井までのコストと景品の価値を見極める:

天井までの金額(例:5万円)と、それによって得られる景品の価値(あなたにとっての価値)が見合っているかを冷静に判断します。

「5万円出しても、この推しの景品は手に入れる価値がある」と心から思えるなら、それはあなたにとって「買い」のくじです。 - 天井を前提とした資金計画を立てる:

もし天井を狙うのであれば、中途半端な課金は意味がありません。

「天井まで回す」ことを前提とした資金を確保してから、挑戦を始めるべきです。

もちろん、全てのくじに天井があるわけではありません。

しかし、もしあなたが「これは絶対に手に入れたい」と強く願う景品があり、かつそのくじに天井システムがあるのなら、それを選ばない手はありません。

天井は、賢いプレイヤーにとって、最も確実で安全な勝利への道なのです。

信頼できるオンラインくじサービスを見抜くためのチェックリスト

どのオンラインくじを引くか選ぶ際、景品が魅力的かどうかと同じくらい重要なのが、その運営会社が信頼に足るかを確認することです。

これを怠ると、当選確率以前の問題、例えば「景品がいつまで経っても届かない」「個人情報が漏洩する」といった最悪の事態に巻き込まれかねません。

あなたの大切なお金と個人情報を守るため、このチェックリストを使って、サービスの安全性を厳しく見極めましょう。

私のコンサルティング経験上、ユーザーからトラブルの相談が寄せられるサービスの多くは、これから挙げる項目が欠けているケースがほとんどです。

逆に言えば、これらの項目をクリアしているサービスは、誠実な運営を心がけている可能性が非常に高いと言えます。

くじを引く前の、最後の関門として、ぜひ活用してください。

【信頼できるサービスか見抜くための7つのチェックリスト】

| チェック項目 | チェック内容 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| ① 運営者情報 | 「特定商取引法に基づく表記」が明記されているか? | 会社の身元を明かす法律上の義務。これが無いのは論外。 |

| ② 確率表記 | 各賞の当選確率が明確にパーセント(%)等で表記されているか? | ユーザーに公正な情報を提供しているかの指標。景品表示法遵守の姿勢を示す。 |

| ③ 料金の透明性 | くじ代金以外に必要な費用(送料、手数料など)が分かりやすいか? | トータルコストを隠さず提示するのは、誠実なサービスの基本。 |

| ④ 問い合わせ窓口 | メールアドレスや問い合わせフォームが機能しているか? | トラブル時に連絡が取れないと、泣き寝入りするしかない。 |

| ⑤ 決済方法 | クレジットカード決済など、信頼性の高い決済手段が用意されているか? | 多様な決済手段への対応は、事業者の信頼性の一つの証。 |

| ⑥ SNSでの評判 | 「届かない」「対応が悪い」といった悪評が極端に多くないか? | 実際に利用したユーザーの「生の声」は重要な判断材料。 |

| ⑦ 更新頻度と実績 | サイトは定期的に更新されているか?過去のくじの実績は豊富か? | 長期間運営されている実績は、信頼性の証。 |

これらの項目を一つずつ確認するのは、少し面倒に感じるかもしれません。

しかし、この数分の手間を惜しんだがために、何ヶ月も嫌な思いをしたり、大切なお金を失ったりするリスクを考えれば、決して無駄な作業ではないはずです。

チェック項目①:特定商取引法に基づく表記はあるか?

オンラインで商品やサービスを販売する上で、事業者の身元を明記した「特定商取引法に基づく表記」をサイト上に掲載することは、法律で定められた義務です。

これは、いわばその通販サイトの「身分証明書」であり、これがないサービスは、身元を明かせない怪しい人物から商品を買うようなもので、絶対に利用してはいけません。

この表記には、通常、以下の情報が含まれている必要があります。

- 事業者の氏名または名称

- 事業者の住所

- 事業者の電話番号

- 問い合わせ先のメールアドレス

- 販売価格

- 送料など、商品代金以外に必要な料金

- 支払い方法と時期

- 商品の引渡し時期

【確認方法】

この表記は、通常、ウェブサイトのフッター(最下部)に「特定商取引法に基づく表記」や「会社概要」といったリンクとして設置されています。

まずはサイトの一番下までスクロールして、このリンクがあるかを確認してください。

もしリンクが見つからない、あるいはリンクをクリックしても必要な情報が記載されていない、住所が架空のものであるといった場合は、そのサービスは法律を遵守する意思のない、極めて危険なサイトであると判断できます。

どんなに景品が魅力的でも、即座にブラウザを閉じ、関わらないようにしましょう。

これは、オンラインくじに限らず、全てのネット通販に共通する、最も基本的で重要な自己防衛の鉄則です。

チェック項目②:送料・手数料は明確か?

オンラインくじで意外な落とし穴となるのが、くじの代金以外に発生する「送料」や「決済手数料」です。

「1回500円」という手頃な価格に惹かれても、実際に景品を手に入れるまでのトータルコストを把握しておかないと、「景品より送料の方が高かった…」なんていう本末転倒な事態に陥りかねません。

誠実なサービスは、こうした追加費用についても、ユーザーが購入を決定する前に分かりやすく提示しています。以下の点を確認しましょう。

- 送料はいくらか?: 全国一律なのか、地域によって異なるのか。料金は明確に記載されていますか?

- 送料の計算方法は?: 景品1個ごとにかかるのか、1回の配送でまとめてもらえるのか。特に、複数のくじを引いて複数の景品が当たった場合の送料体系は重要です。

多くのサービスでは「まとめて配送」機能がありますが、その利用条件も確認しておきましょう。 - 「〇円以上で送料無料」などのキャンペーンはあるか?: もしあるなら、その条件をうまく活用することで、トータルコストを抑えることができます。

- 決済手数料はかかるか?: コンビニ払いや代引きなどを利用する場合、別途手数料がかかることがあります。

これらの料金体系が、サイトの分かりにくい場所にしか書かれていなかったり、意図的に複雑にされていたりするサービスは、ユーザーにとって不親切です。

くじの代金だけでなく、景品があなたの手元に届くまでの全てのコストを把握し、納得した上で購入する。

その冷静な視点が、あなたの無駄な出費を防ぎます。

チェック項目③:SNSでの評判や口コミを参考にする

公式サイトに書かれている情報が全て真実とは限りません。

そのサービスの「本当の姿」を知る上で、実際に利用したユーザーの「生の声」、すなわちSNSなどでの評判や口コミは、非常に価値のある情報源となります。

ただし、情報の取捨選択には注意が必要です。

X(旧Twitter)などのSNSで、以下のようなキーワードで検索してみることをお勧めします。

- 「(サービス名) 評判」

- 「(サービス名) 口コミ」

- 「(サービス名) 届かない」

- 「(サービス名) 送料」

- 「(サービス名) 対応」

この検索によって、公式サイトからは見えてこない、ユーザーのリアルな体験談を知ることができます。特に注目すべきは、以下のようなネガティブな評判です。

- 「景品が発送予定日を過ぎても届かない」: 発送の遅延は時々起こり得ることですが、これが常態化している、あるいは多数のユーザーから同様の報告が上がっている場合は要注意です。

- 「問い合わせへの返信が全くない」: トラブルが発生した際に、運営が誠実に対応してくれない可能性を示唆しています。

- 「届いた景品の品質が悪い、破損していた」: 景品の管理体制に問題がある可能性があります。

【注意点】

SNSの情報は、あくまで個人の主観的な感想です。

一つのネガティブな意見を鵜呑みにするのではなく、複数のユーザーが同様の問題を指摘しているか、といった客観的な視点で判断することが重要です。

また、当選報告のようなポジティブな評判がきちんと存在することも、サービスが正常に機能している証となります。

公式サイトの情報(建前)と、SNSでの評判(本音)。この両方を天秤にかけ、総合的にそのサービスの信頼性を判断する。

それが、情報化社会における賢いユーザーの立ち回り方なのです。

【上級編】オンラインくじをさらにお得に楽しむ裏ワザ・豆知識

当選確率を直接上げるわけではありませんが、ちょっとした知識と工夫で、オンラインくじをよりお得に、そしてより賢く楽しむためのテクニックが存在します。

これまで解説してきた基本戦略をマスターしたあなたが、さらに一歩進んだプレイヤーになるための「上級編」です。

これらの裏ワザを駆使して、あなたの「推し活」の費用対効果を最大化しましょう。

ここで紹介するのは、主に「金銭的な負担をいかに軽減するか」という視点と、「くじの楽しみ方をいかに広げるか」という視点です。

同じ1万円を使うにしても、これらのテクニックを知っているか知らないかで、最終的な満足度は大きく変わってきます。

- 裏ワザ①:ポイントサイトを経由してポイントを二重取りする

- 裏ワザ②:クレジットカードや決済サービスのキャンペーンを活用する

- 裏ワザ③:送料を節約するために「共同購入」を検討する

- 裏ワザ④:不要な下位賞は「交換」や「売却」で次の軍資金に

- 豆知識:本抽選以外の「Wチャンス賞」「ラストワン賞」も狙う

これらのテクニックは、いわばゲームの隠しコマンドのようなもの。

知っている人だけが得をする情報です。一つでも「これは使えそうだ」と思うものがあれば、ぜひあなたの戦略に取り入れてみてください。

ポイントサイトやキャンペーンを活用する

オンラインくじの代金を、全て現金で支払う必要はありません。

ポイントサイトや各種決済サービスのキャンペーンを賢く活用することで、実質的な支出を抑え、同じ予算でより多くのくじを引くことが可能になります。

これは、誰でも簡単に始められる、最も効果的な節約術の一つです。

① ポイントサイトの活用:

ハピタス、モッピー、楽天リーベイツといった「ポイントサイト」には、様々なオンラインサービスの広告が掲載されています。

もし、あなたが利用したいオンラインくじサービスがこれらのサイトと提携していれば、チャンスです。

- ポイントサイトに登録する。

- ポイントサイト経由で、お目当てのオンラインくじサイトにアクセスする。

- いつも通りくじを購入する。

たったこれだけで、購入金額の数パーセントが、ポイントサイトのポイントとして還元される場合があります。

さらに、くじの支払いをクレジットカードにすれば、クレジットカードのポイントも貯まるため、「ポイントの二重取り」が実現します。

② 決済サービスのキャンペーン活用:

PayPayや楽天ペイ、d払いといったスマートフォン決済サービスは、定期的にお得な還元キャンペーンを実施しています。

「〇〇商店街で20%還元!」といったキャンペーンが有名ですが、オンラインの加盟店で使えるキャンペーンも少なくありません。

利用したいオンラインくじが、そうしたキャンペーンの対象になっていないか、常にアンテナを張っておきましょう。

これらの方法は、一回あたりの還元額は小さいかもしれません。

しかし、「塵も積もれば山となる」です。年間を通して見れば、数回分のくじ代が浮くことも十分にあり得ます。

現金で支払う前に、「何かお得になる方法はないか?」と一呼吸おいて考える癖をつけるだけで、あなたの「推し活」はよりスマートになるのです。

「ラストワン賞」や「Wチャンス賞」を狙う

オンラインくじの楽しみは、S賞やA賞といった本抽選だけではありません。

多くのくじには、「ラストワン賞」や「Wチャンス賞」といった、ボーナス的な景品が用意されています。

これらの存在を知り、戦略に組み込むことで、楽しみ方の幅が広がり、総合的な満足度を高めることができます。

① ラストワン賞:

これは、主に「BOXタイプ」のくじで用意されている特別な景品です。

「最後の1個のくじを引いた人」にプレゼントされるため、「ラストワン賞」と呼ばれます。

景品の内容は、S賞の色違いバージョンや、特別な描き下ろしイラストを使ったグッズなど、非常に豪華で希少価値が高いものが多いです。

BOXタイプのくじで、残り数が少なくなり、かつ魅力的なラストワン賞が残っている場合、「全て買い占める」という戦略が視野に入ってきます。

例えば、残り10個(1回800円)で、下位賞ばかりでも、8,000円で確実に手に入るラストワン賞の価値がそれ以上だと判断できれば、それは合理的な投資となります。

② Wチャンス賞(ダブルチャンス賞):

こちらは、くじの購入者が参加できる、追加の抽選キャンペーンです。

くじの半券に記載されたIDを入力して応募する形式が多く、後日、抽選で特別な景品が当たります。

当選者数は非常に少ない(数名〜100名程度)ことがほとんどですが、応募しなければ当たる可能性はゼロです。

Wチャンス賞の存在を忘れ、応募せずにIDを捨ててしまう人が意外と多いのが実情です。

これは非常にもったいない。くじを引いたら、必ずWチャンス賞の有無を確認し、忘れずに応募する癖をつけましょう。

たとえ本抽選で良い結果が出なくても、思わぬ幸運が舞い込んでくるかもしれません。

これらの「おまけ」要素に注目することで、オンラインくじは単なる当たり外れのゲームから、より多角的で奥深いエンターテイメントへと進化するのです。

当たらなかった景品は「交換」や「売却」も視野に

お目当ての上位賞が当たらず、手元に下位賞の山が築かれてしまった…。

そんな時でも、落ち込む必要はありません。その景品たちは、次のチャンスに繋がる貴重な「資源」です。

ファン同士での「交換」や、フリマアプリでの「売却」を賢く利用することで、無駄をなくし、次の戦いの軍資金を生み出すことができます。

① X(旧Twitter)での「交換」:

「推し活」の世界では、ファン同士でのグッズ交換が日常的に行われています。

X(旧Twitter)で、「#(作品名)交換」や「#(くじの名称)交換」といったハッシュタグを検索してみてください。

- 【譲】: 自分が持っている景品

- 【求】: 自分が欲しい景品

このように明記して募集をかければ、あなたの不要な景品と、他の誰かの不要な景品(しかし、あなたにとっては宝物)をマッチングさせることができます。

送料はお互い負担になりますが、新たな出費なしでお目当ての景品を手に入れられる可能性がある、非常に有効な手段です。

② フリマアプリでの「売却」:

メルカリやラクマ、オタマートといったフリマアプリを利用すれば、不要な景品を現金化することができます。

売却する際のポイントは以下の通りです。

- 相場を調べる: 同じ景品がいくらで取引されているか、アプリ内で検索して相場を確認します。

- 手数料と送料を考慮する: フリマアプリには販売手数料(約10%)がかかります。また、送料も出品者負担が基本です。これらを差し引いても利益が残るように、価格設定を行いましょう。

- まとめ売りも検討する: 下位賞のキャラクターグッズなどは、単品だと買い手がつきにくい場合があります。複数点をセットにして「まとめ売り」にすると、売れやすくなることがあります。

たとえ下位賞であっても、それは他の誰かにとっては喉から手が出るほど欲しい「推し」のグッズかもしれません。

あなたの手元で眠らせておくのではなく、次の活躍の場を与えてあげることで、あなたの「推し活」資金となり、経済的なサイクルが生まれるのです。

【注意】転売を「ビジネス」にする場合は許可が必要です!

ここで紹介しているのは、あくまでご自身の不要品を処分するという個人の範囲での話です。

もし、「これで儲けよう」と考え、利益を得る目的で、フリマアプリなどで安く仕入れた景品を繰り返し転売するような行為を行うと、「古物営業」とみなされ、都道府県公安委員会の「古物商許可」が必要になる可能性があります。

無許可でこうしたビジネスを行うと、法律で罰せられる場合があります。

個人の楽しみの範囲を超えて、事業として景品の転売を考えている方は、必ずこの点に注意してください。

【Q&A】オンラインくじに関するよくある質問

ここまでの解説で、オンラインくじに関するあなたの知識は、すでに専門家レベルに達しているはずです。しかし、それでもまだ残るかもしれない、細かな疑問や不安。

このセクションでは、私がこれまで多くのクライアントや友人から受けてきた質問の中から、特に多かったものをQ&A形式で一挙にお答えします。あなたの最後の「?」を、ここで完全に解消しましょう。

まとめ:オンラインくじは「時間」より「仕組み」の理解が勝利への鍵

本記事を通じて、私たちは「オンラインくじに当たりやすい時間帯は存在するのか?」という素朴な疑問から、その背後にある確率の厳密な仕組み、消費者を守る法律、そして勝利を掴むための具体的な戦略まで、非常に長く、しかし重要な旅をしてきました。

最後に、あなたが明日から使える最も重要なエッセンスを、もう一度確認しましょう。

- 「当たりやすい時間」というオカルトからは卒業する:

あなたの当選確率を支配するのは、時間という曖昧なものではなく、「BOXタイプ」と「確率タイプ」という明確な仕組みです。この違いを理解することが、全ての始まりです。 - 信頼できるサービスという「土俵」で戦う:

確率表記が明確で、運営者情報がきちんと公開されている、誠実なサービスを選びましょう。

景品表示法という盾を構え、あなたのお金と安心を守ってください。 - 感情ではなく「戦略」で引く:

自分が挑むくじのタイプを特定し、BOXタイプなら「勝負時」を、確率タイプなら「予算」を、というように、論理的な戦略を立てて臨みましょう。

感情的になった瞬間、あなたの負けは濃厚になります。 - 多様な選択肢で「楽しみ」を最大化する:

Wチャンス賞やラストワン賞、ファン同士の交換やフリマアプリの活用など、くじの楽しみ方は一つではありません。

視野を広げることで、あなたの「推し活」はより豊かで、実りあるものになります。

もう、あなたはSNSの不確かな噂に振り回されたり、延々と「沼」にハマって後悔したりする必要はありません。

あなたは、オンラインくじというゲームの「ルール」を完全に理解し、自分自身の意志で勝利を掴み取るための「武器」と「防具」を手に入れたのです。

この記事を、ぜひブラウザにブックマークしてください。

そして、次にお目当てのオンラインくじが登場し、あなたの心が高ぶった時に、もう一度読み返してみてください。

きっと、この記事はあなたの冷静さを取り戻させ、最も賢明な判断へと導いてくれる、頼れる参謀役となるはずです。

あなたの「推し」への愛が、素晴らしい形で実を結ぶことを、心から願っています。健闘を祈ります!

【引用・情報源の提示】

景品表示法

消費者庁の関連ページ

特定商取引法に基づく表記

消費者庁の「特定商取引法ガイド」

CESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)

CESA公式サイトの「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」

一時所得

国税庁のタックスアンサー「No.1490 一時所得」

国民生活センター

国民生活センター公式サイト